Alejandra Luna Guzmán / Académica investigadora

María Mercedes Ruiz Muñoz / Investigadora honoraria

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación (CINIDE). Universidad Iberoamericana Ciudad de México

El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) fue creado en enero de 1983 por decreto presidencial como Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, un organismo autónomo, y en 2008 se modificó su personalidad jurídica con las características de autonomía técnica y de gestión, conservando sus siglas y autonomía, lo cual vale celebrar ante el cierre de diversas instituciones autónomas generadoras de información como el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y en fechas más recientes, incluso la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), que surgió en el marco del grupo en el poder.

El INEGI tiene como misión producir información estadística y geográfica de manera veraz y con calidad, de manera que contribuya al desarrollo social y a la toma de decisiones en materia de política pública para el desarrollo del país. En agosto de este 2025, ya con la desaparición del Coneval, se presentó el informe de la medición de la pobreza multidimensional (INEGI, 2025b), como un ejercicio que parte de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (INEGI, 2025a) y que se enfoca en las carencias sociales, como la educación, la salud, la vivienda, la alimentación y la seguridad social. Mucho se ha escrito al respecto en cuanto a las cuestiones técnicas, el cambio de algunos indicadores y reactivos, el carácter institucional del INEGI con el proyecto de la actual administración, la ostentada disminución de la pobreza, como resultado de las políticas del aumento al salario y los programas sociales que se instrumentan a través de becas y transferencias. En las estadísticas, tal como se muestra en el reporte de resultados con fecha de 13 de marzo, los mexicanos ahora somos menos pobres.

El reporte está integrado en varios apartados. En la introducción alude a los resultados de la medición, los aspectos normativos, la fuente de datos y los principales hallazgos evidenciando los principios de objetividad, pertinencia, accesibilidad, oportunidad, confiabilidad, calidad y transferencia de la información que reporta el INEGI. En el contexto económico se refiere a la actividad económica, inflación y empleo. El apartado sobre medición de la pobreza multidimensional combina los dos espacios analíticos, el bienestar económico y el de derechos (educación, salud, vivienda, alimentación y seguridad social). De acuerdo con los datos que reporta, la pobreza alcanzó a 29.6% de la población, que equivale a 38.5 millones de personas. Esta información se desagrega en dos rubros: pobreza moderada, con 24.2% que da cuenta de 31.5 millones de personas, y pobreza extrema, con 5.3% que equivale a siete millones de personas (INEGI, 2025b). Esto significa que, de cada diez mexicanos, tres son pobres.

Respecto a la educación como derecho, se ubica en primer lugar la carencia de educación vinculada con el rezago educativo, referido a las personas que no han alcanzado el nivel educativo correspondiente a su edad, o que no han completado la educación obligatoria. Si se compara con los datos del Coneval (Coneval, 2022) que señala 24.4 millones de personas en rezago educativo, esta cifra disminuye a 24.2, “una reducción en términos relativos y absolutos en aproximadamente 0.8 puntos porcentuales y 0.9 millones de personas” (INEGI, 2025b, p. 15). Al hacer un análisis regional, se identifica a Chiapas, Oaxaca y Guerrero como las entidades con mayor rezago educativo y a Ciudad de México, Coahuila y Nuevo León como las que cuentan con el menor porcentaje en este rubro (INEGI, 2025b).

Esto lleva a cuestionarnos sobre los factores indirectos que se traducen en ese rezago. Al analizar los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 (INEGI, 2025a), de donde provienen los de la Pobreza Multidimensional, se puede identificar la relación entre educación y pobreza desde la perspectiva de derechos humanos de manera indirecta, principalmente a través del gasto de los hogares en educación y las características socioeconómicas que son relevantes para el derecho a la educación.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la educación es un derecho inherente y universal, fundado en el respeto a la dignidad y el valor de cada ser humano. Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivo este derecho. El disfrute del derecho a la educación es interdependiente con otros derechos, como el derecho a una vivienda adecuada, a la alimentación, la salud, entre otros. La pobreza, definida no sólo por la falta de ingresos, sino también por la privación de derechos humanos básicos como la educación, afecta directamente su goce.

La ENIGH 2024 presenta la distribución del gasto corriente monetario trimestral de los hogares, incluyendo el rubro de “Educación y esparcimiento”. Este dato, aunque no mide directamente el acceso o la calidad de la educación, refleja la “asequibilidad” (affordability) de la educación para las familias, que es un aspecto clave de la accesibilidad en el marco de los derechos humanos. Un aumento en el porcentaje del gasto de los hogares en educación podría interpretarse como un avance, en el sentido de que los hogares están invirtiendo más en educación, lo que podría traducirse en un mayor acceso a servicios educativos, especialmente si la oferta pública es insuficiente o de baja calidad. Sin embargo, también puede representar un retroceso, ya que, desde una perspectiva de derechos humanos, la educación primaria debe estar disponible y ser accesible de forma gratuita para todos. Si los hogares de bajos ingresos están destinando una parte significativa de su gasto a la educación, esto podría señalar una insuficiencia en la provisión de educación pública gratuita y de calidad, lo que obligaría a las familias a cubrir costos directos o indirectos (como materiales, transporte o cuotas en escuelas privadas). Cabe señalar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, sí se asignaron fondos significativos para becas universales en educación básica y media superior, lo que busca mitigar esta carga financiera (SHyCP, 2024).

Por otro lado, la ENIGH 2024 proporciona datos sobre las características de la infraestructura de la vivienda (como pisos de tierra, techos o paredes de materiales de desecho, o falta de agua entubada). Estas condiciones habitacionales deficientes se relacionan directamente con el derecho a una vivienda digna, que es interdependiente con el derecho a la educación. Las condiciones de vida precarias pueden ser un obstáculo significativo para el rendimiento y la asistencia escolar de niñas, niños y jóvenes, lo que representa un retroceso o una barrera estructural para el goce del derecho a la educación.

La encuesta también recaba información sobre las características sociodemográficas de las personas integrantes del hogar, incluyendo la autoidentificación como indígena o hablante de alguna lengua indígena. La desagregación de datos por motivos de discriminación (como origen étnico, edad, sexo, situación económica) es indispensable para evaluar el cumplimiento de los derechos humanos y para identificar disparidades y discriminación en el acceso a la educación. Aunque los extractos de la ENIGH 2024 no presentan directamente resultados educativos desagregados por estas categorías (como tasas de alfabetización o matriculación para poblaciones indígenas), la disponibilidad de esta información sociodemográfica en la encuesta es un avance fundamental desde la perspectiva de los derechos humanos, ya que permite realizar análisis futuros que visibilicen las desigualdades y orienten políticas públicas más efectivas. Sin esta desagregación, sería imposible identificar y abordar la discriminación indirecta en el acceso a la educación.

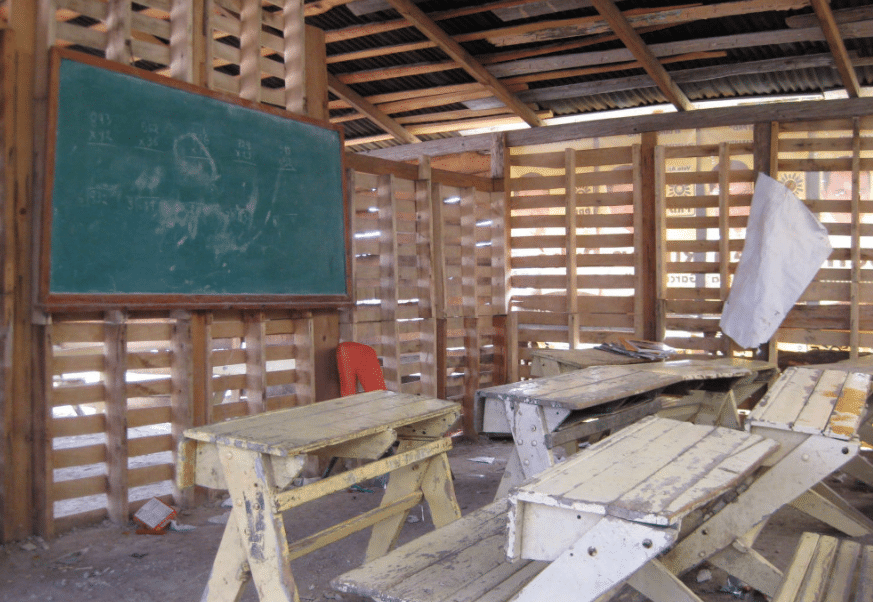

Asimismo, los datos de la ENIGH 2024 tampoco incluyen indicadores de proceso sobre la calidad o disponibilidad de la oferta educativa pública, como la relación o vínculo pedagógico entre estudiantes y docentes o la infraestructura escolar. Estos indicadores son esenciales para evaluar de manera integral el cumplimiento de las obligaciones del Estado en la realización del derecho a la educación.

Las becas y las transferencias, aunque son un apoyo directo y necesario, no son una solución completa y deben considerarse un suplemento dentro de una estrategia integral. Las becas, como la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina o la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, están diseñadas para apoyar a millones de estudiantes (Presidencia de la República, 2025). Para 2025, el Presupuesto de Egresos de la Federación (SHyCP, 2024) asignó 61 298 019 675 pesos para la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina (lo que beneficia a 4.1 millones de niños de primaria, y se extiende a secundaria pública) y 20 065 810 238 pesos para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez (beneficiando a 4 224 000 estudiantes) (SHyCP, 2024). El programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro” también cuenta con 5 936 586 296 pesos para 400 000 jóvenes (Presidencia de la República, 2025, SHyCP, 2024). Estos montos reflejan la intención de distribuir recursos “para el beneficio de todo el pueblo” y fortalecer la economía (Presidencia de la República, 2025).

Entre los beneficios que representan las becas y transferencias, se puede mencionar la inversión en derechos sociales para el bienestar, que asciende a 835 mil millones de pesos en 2025 (cerca de 2.5% del PIB), busca disminuir la pobreza y mejorar la vida de cerca de 30 millones de familias. El objetivo de aumentar el salario mínimo a 2.5 canastas básicas también apunta a mejorar el nivel de vida general (Presidencia de la República, 2025). En este contexto, las becas contribuyen a la adquisición de útiles escolares y materiales educativos, mejorando así las condiciones de estudio de los alumnos. Para la entrega de apoyos, se promueve la inclusión financiera mediante el uso de cuentas bancarias personales, preferentemente a través del Banco del Bienestar.

Sin embargo, insistimos en que, en el marco de derechos humanos, las transferencias y becas, por sí solas, no son una herramienta que supla todas las necesidades, sino que son un suplemento que deja importantes desafíos por abordar. Las becas no resuelven la falta de escuelas, la infraestructura deficiente y la carencia de servicios de transporte asequible en localidades de alta marginación. El derecho a la educación implica no sólo la “asequibilidad” (capacidad de pago, cubierta por becas), sino también la “disponibilidad” (existencia de escuelas y recursos) y la “accesibilidad” (posibilidad de llegar a ellas y utilizarlas) (Naciones Unidas, 2012). La educación es un derecho que exige no sólo recursos, sino también tiempo para establecer las instituciones y marcos normativos necesarios para su protección (Naciones Unidas, 2012).

A pesar de que se destinan recursos a municipios con alta y muy alta marginación, esto no garantiza que los apoyos lleguen a los hogares más pobres. De hecho, el porcentaje de población de 3 a 29 años con ingresos por debajo de la línea de pobreza que asiste a la educación pública obligatoria y recibe beca ha disminuido de 28.2% en 2016 a 22.7% en 2020 y a 25.9% en 2022. Esto sugiere una insuficiencia en la focalización o que el problema de la pobreza excede el alcance actual de las becas. La perspectiva de derechos humanos exige desglosar los datos por motivos de discriminación (como situación económica, origen étnico, discapacidad) para identificar disparidades y asegurar que la ayuda llegue a los grupos más desfavorecidos (Naciones Unidas, 2012).

Asimismo, es crucial que la evaluación de programas no sólo mida el “desempeño” de las intervenciones (basado en objetivos programáticos), sino también el “cumplimiento” de las obligaciones de derechos humanos (anclado en las normas internacionales) (Naciones Unidas, 2012). Esto requiere indicadores estructurales (compromiso del Estado, leyes, políticas), de proceso (esfuerzos para implementar políticas, asignaciones presupuestarias, cobertura de programas) y de resultados (logros en el disfrute de derechos) (Naciones Unidas, 2012). En el PEF se identifica la necesidad de indicadores desagregados para la evaluación del desempeño de programas, incluyendo la perspectiva de género y la valoración de resultados por parte de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas (SHyCP, 2024).

Los presupuestos son el principal instrumento para la realización de los derechos humanos (Naciones Unidas, 2012). Es importante que el presupuesto de educación no sólo asigne recursos a becas y transferencias, sino que también refleje prioridades para infraestructura (como el Fondo de Aportaciones Múltiples para educación básica) (SHyCP, 2024) y para cerrar brechas de cobertura en regiones rezagadas (SHyCP, 2024). La “revisión del proceso presupuestario desde una perspectiva de derechos humanos” implica asegurar que el proceso sea participativo, transparente, objetivo y que rinda cuentas (Naciones Unidas, 2012).

En conclusión, las becas son un componente valioso en la promoción del derecho a la educación y en la lucha contra la pobreza, pero no suficiente para la mejora educativa con calidad, equidad e inclusión. Los reportes del INEGI representan una fuente valiosa de información y datos para avanzar en materia de política pública y derecho a la educación, en particular en favor de los grupos que viven en pobreza moderada y extrema.

Referencias

Coneval (2022, 25 de enero). Panorama del rezago educativo en México. Blog CONEVAL. https://blog.coneval.org.mx/2022/01/25/panorama-del-rezago-educativo-en-mexico/#:~:text=Sin%20embargo%2C%20de%20acuerdo%20con,decir%2C%2024.4%20millones%20de%20personas.&text=Una%20persona%20presenta%20rezago%20educativo,Aquí%20te%20recomendamos%20algunos

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2025a, 30 de julio). Reporte de resultados 23/25. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). INEGI. https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/

INEGI (2025b, 13 de agosto). Nota técnica de la medición de pobreza multidimensional, 2024. INEGI. https://inegi.org.mx/contenidos/desarrollosocial/pm/doc/pm_nota_tecnica_2024.pdf

Naciones Unidas (2012). Indicadores de Derechos Humanos. Guía para la medición y aplicación. ONU. https://hchr.org.mx/publicaciones/indicadores-de-derechos-humanos-guia-para-la-medicion-y-la-aplicacion/

Presidencia de la República (2025, 12 de enero). Versión estenográfica. Informe 100 días de gobierno. Gobierno de México. https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-informe-100-dias-de-gobierno

Secretaría de Educación Pública (SEP) (2024). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2023-2024. Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, SEP. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2023_2024_bolsillo.pdf

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) (2024, 24 de diciembre). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025. Diario Oficial de la Federación. Gobierno de México. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2025.pdf